22-12-05

Friedel Klee mit Sextant

Nun sind wir schon einen Monat von Bikini unterwegs, unserem letzten Land. Die See ist ruhig, wir haben Zeit uns zu erinnern und zu berichten.

Im November 97 meldeten wir uns von Majuro, dem Zentrum der Marshall-Inseln. Hinter uns lag ein Abenteuer, das uns in Tuvalu beinahe das Schiff gekostet hätte, und danach die mühsame Reise zu den Marshalls. Die "Hauptstadt" Dud mögen wir nicht besonders, aber von dort erhielten wir während der Misere in Tuvalu die einzige optimistische Nachricht: "Was ihr Euch vorstellt, geht hier auch nicht" hatten amerikanische Kumpel noch am gleichen Tage zurückgefaxt, von zwei ähnlichen Fällen berichtet und getröstet: "Also haben wir sie irgendwie herausgeholt und das kann auch für euch getan werden."

Die VAGANT an Kap Hoorn

Der Wille zu helfen, der in Tuvalu so jämmerlich fehlte, war also da. Aber wie stand es mit der Realität? Als wir einliefen, herrschten volle 7 auflandige Windstärken. Wir rasten mit Fock und dem zerfetzten viel zu klein gerefften Großsegel ohne Motor in ein enges Bojenfeld unbekannter Zuverlässigkeit - und das mit klemmendem Ruder, das sich nur noch mit äußerster Kraft bewegen ließ. Ankern kann man da nicht. Der Grund ist voller Trümmer, Wracks und Felsen. Wir mußten an eine der Bojen!

Unser erster Anlauf mit viel zu viel Fahrt ging daneben. Bei dem Versuch, eine ausrauschende Leine zu stoppen, brach sich Ursel einen Finger. Aber dann schnurrten gleich fünf Dingis herbei und unsere Kumpels sorgten ohne Rücksicht auf eigene Gefährdung in dem wilden Tanz für sicheres Festmachen - selbstverständliche Hilfsbereitschaft unter Seglern, für die schon ein "Dankeschön" eine fast ungehörige Übertreibung ist.

Dieser Anfang war herzerfrischend. Für das was dann kam, waren diplomatische Fähigkeiten wichtiger als seemännische, denn dafür brauchten wir den guten Willen der Leute an Land. "Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt", so heißt es, und so gesehen sind die Marshallesen ein besonders gottesfürchtiges Volk; unser Schiffchen schwamm ja noch - - - - .

Bei PII, der größten Bauunternehmung zwischen Fidschi und Hawaii, Kontraktor der US-Militärs für ihre Stützpunkte in der Gegend, sollte es möglich sein, einen Kran zu bekommen, so fanden wir heraus. Der aber mußte mit seinen rostigen Raupenketten wie ein Panzer eine ganze Menge Kilometer die einzige Straße entlang rasseln, in einer unmöglichen Ecke in Stellung gehen, um, bedient von Fachkräften, die so was noch nie gemacht hatten, unser Schiffchen mit vorerst noch gar nicht vorhandenen Gurten auf ein zu improvisierendes Gestell an Land zu setzen. Land - im Urzustand der Schöpfung, ein Wrack, das durch geduldiges Anfüllen mit Müll und Schrott dereinst zu festem Boden werden soll. Jetzt war es noch kaum begehbar, bewohnt von Ratten, riesigen braunen Kakerlaken, nur wenig kleineren grauen Schaben und Kellerasseln.

Als Matt, der charmante Besitzer dieses romantischen Platzes stolz berichtete, daß ihm wieder mal eine Ratte nachts die Füße angeknabbert hatte, erschien uns diese Möglichkeit nicht so verlockend. Wir sprachen mit Kenneth Kramer, dem tüchtigen Juniorchef der Baufirma, fanden blitzschnelles Verständnis und standen schon wenige Tage später hoch und trocken an Land auf seinem Bauhof. Kramer - ein Relikt als deutschen Kolonialzeiten?

Ran! - Dick, pensionierter Spezialist für Intercontinental-Raketen, zwang das klemmende Ruder zum Nachgeben und rupfte die verbogene Propelleranlage auseinander. Die Welle war in Ordnung, nur das äußere Lager stark verbogen. Dick setzte unsere größte Zange ein. Wir drückten alle Daumen und ' kreuzten alle Finger'; nur der erregende Trommelwirbel fehlte. Dick schloß die Augen und bog - und bog - und bog, sein sonst so stilles Gesicht von Anstrengung und Konzentration verzerrt. Dick seufzte. Die Zange klirrte zu Boden. Dick schaute auf sein Werk und atmete hörbar auf. "Ganz leicht, Bronze, konnte jeden Augenblick brechen." Ob er das mit seinen Raketen auch so gemacht hat?

Als nächstes kam der Motor dran. Immerhin hatte er in Tuvalu viel zu lange halb unter Wasser gestanden. Diese Reparatur war eher eine Lehrzeit marshallesischen Gemütes als ein technisches Problem, wie viele Teufelchen im Detail da auch kicherten. Vincent Reimers höchst deroselbst, Inhaber der Toyota-Vertretung und motorischer Alleskönner nahm sich unseres Bewegers an - wenn Zeit und Lust zusammenkamen. Aber der Vince ist solch ein Smarty, daß wir dabei noch bessere Freunde wurden, als wir es vorher schon waren.

So verging die Zeit. Am Ende eines Gespräches über mögliche Beschleunigung und marshallesisch-diskretes, ja also, ehem" Drängen (pfui!) schaute Dick uns an, Sorge im Blick. "Was werdet ihr tun?". "Was meinst du?" - "Naja, wenn Paka kommt, der Taifun." - "Waaas, Taifun?" "Na klar, er ist unterwegs nach hier." - Au weia! - Das hatten wir doch glatt verpaßt! - "Was macht ihr denn?" Dick kratzte sich am Kopf, eine außerordentliche Gemütsbewegung. "Das weiß ich nicht, ehrlich! - Loch buddeln, Schiff einbaggern."

Was nun? Paka war gegen alle Regeln aus dem Nichts erschienen, vielleicht eine von vielen Mißgeburten "El Ninos", der unberechenbaren Wetterentwicklung seit 1997 - und unser Schiffchen stand völlig ungeschützt an Land! Aber Lono, der philippinische Boß des Platzes, ein wirbelndes Bündel nervös treibender Energie, handelte sofort. Mehrere wuchtige Baumaschinen ließ er neben uns parken und wir machten VAGANT mit allem fest, was Halt an Rumpf und Mast hat, Fallen, Schoten, Reservestage, Toppnant, Festmacher, alle Bug- und Heckanker. An den Rumpf stellten wir schwere Schwellen als Stütze. - Nun kam das Schlimmste, das Warten. Es war gnädig kurz, ein kleiner Bonus unserer Ahnungslosigkeit. Aber dann war Paka nah. Düstere Wolkenwand, steil fallendes Barometer. Schnell zunehmender Lagunen-Seegang, weit über dem der sehr frischen Brise der Tage vorher hinaus. Peitschender dünner Regen, waagerecht weggerissen, vermischt mit Korallensandstaub.

Dann Paka selbst. Röhrend dröhnender Sturm. Schrilles Heulen und Pfeifen im Rigg, Wind zum Anlehnen. Fliegendes Kleinzeug. VAGANT zitterte - und wir zitterten mit. Zum Glück stand sie genau mit dem Bug im Wind. Wir blieben an Bord, setzten Leinen nach und stopften Lappen unter Schamfielings; an Deck konnten wir nur noch kriechen. Bei Hochwasser kam die See brausend brechend an Land. Mit kaum 5 Meilen Raum in diesem Ende der Lagune wusch sie eine aufgeschüttete Landzunge weg. Unser Beiboot tanzte in der halb offenen Bucht an einem unserer Hauptankergeschirre mit 5o m Kette und noch mehr Leine. Der Tag blieb dunkel und verging quälend langsam. Eine höllisch finstere und endlose Nacht folgte. Am nächsten Nachmittag ging der Wind auf übliche Sturmstärke zurück. Der Barograph begann zu steigen. Bis zum endgültigen Abflauen dauerte es noch einen Tag, bevor wir aufatmen durften. Wie lange das alles dauerte? Für unser Empfinden tausendundzwei schlimme Tage und Nächte.

Gegen alle Erfahrung hatte es so wenig geregnet, daß sich kein Sammeln lohnte; das bißchen Feuchte war sowieso salzig. Schäden? Keine! Erst wagten wir das kaum zu glauben. Unser Schlauchboot war nur vollgeschlagen, nichts von seiner Ausrüstung verloren.

Auch die paar anderen Yachten waren gnädig davongekommen. Sie lagen so dicht unter Land, daß kein wesentlicher Seegang aufkam. Nur einige Dinghys hoben ab und wehten wie Kinderdrachen an ihren Festmachern. Ein paar landeten zwischendurch verkehrt rum und ersäuften die Außenborder. Dicks Schlauchboot verlor den Spiegel samt Motor - ein ganz besonderes Pech: schon auf dem Törn von Hawaii nach Majuro hatte ihm die See ein Dinghy aus den eleganten Davits geklaut.

Die Marshallesen kennen solches Wetter. Auf Majuro zerlegte Paka nur eine Schule und ausgerechnet die gammelige Polizeistation. Sonst wehte er nur Palmen um und nahm ein paar Dächer mit, wie auch auf anderen Inseln. Die USA-Regierung versprach Hilfe für den Fall, daß sie gebraucht würde, woraufhin sich der marshallesische Finanzminister ein paar Tage später heftig beschwerte, weil die Millionen nicht sofort und üppig flossen. Die charmante US-Botschafterin konnte nur noch spitz bemerken, daß die Regierung der Marshalls die Schäden ja noch nicht einmal ermittelt und ihr mitgeteilt habe. Typisch!

Paka tobte derweil weiter und regte sich immer mehr auf. Über Guam fiel er mit 13o kn her, gut 23o km/h, und richtete Schäden von über 22o Mio US-Dollar an, von Menschenverlusten hörten wir nichts. Dick fand seinen Motor Tage später nach einigem Tauchen wieder, und Meister Vince begann, auch den als Chefsache in seinem ganz persönlichen Chefsachentempe wieder zu beleben. Beiläufig empfahl er uns, zu Weihnachten, das nun schon kurz bevorstand, die evangelische Kirche zu besuchen. Wir gingen hin und bekamen einen tiefen Eindruck in das Wesen und später auch in die Geschichte dieses so weit abgelegenen Landes.

Beim Betreten der großen luftigen Halle voll mit buntem marshallesischem Volksleben leitete ein würdiger Herr uns als Senioren auf die Ehrentribüne neben dem schlichten Altar und wies uns Plätze an neben einem uralten, hageren, offenbar zähen Herrn mit blitzenden Raubtieraugen und seiner mütterlich runden marshallesischen Frau. Robert Reimers und seine Alele! Eine Südseelegende.

Die Marshalls und die benachbarten Inselgruppen der Karolinen und Marianas waren bis zum l. Weltkrieg deutsche Kolonie. Als Folge gibt es noch überall helle Familien mit deutschen Namen und - wie "wir" nun einmal sind, funktioniert das meiste von dem, was überhaupt so funktioniert, wie "wir" es verstehen, durch sie.

Die größte dieser Familiengruppen sind die Reimers, eine weit verzweigte Sippe mit mehreren US-Dollar-Millionären an der Spitze und immer noch unter der Führung des alten Herrn. Robert Reimers ist einer der allerletzten noch lebenden 'Island-Trader' der Südsee, eine geschichtliche Persönlichkeit dieser Gegend. Da ist er einer der Späteren, aber genau so von der alten Art, die sich über riesige Ozeanweiten auf unendlich weit abgelegenen vergessenen Atollen ihre Handelsimperien auftauten.

Diese Trader lieferten alles, was die Einheimischen brauchten und nahmen als Bezahlung Kopra, getrocknetes Kokosnußfleisch, den Rohstoff guten Speiseöls. Der kaum zu beschreibende rauchig-süßliche Koprageruch ist bis heute typisch für alle diese Inseln und die Schiffe, die zwischen ihnen verkehren.

Die Geschäfte waren oft rauh und gefährlich, die Trader rücksichtslos auf ihren Vorteil bedacht. Von der gierigen oder fairen Art, mit der sie ihren Handel betrieben, hing die ganze Kolonialpolitik ab. Da gibt es romantische und wilde Geschichten. Robert Reimers war wohl einer der ' besseren', - vielleicht auch nur vorsichtiger als andere. Er handelte nicht mit Alkohol und Waffen und mischte sich nie in örtliche Angelegenheiten.

Robert wurde noch als Kolonialdeutscher geboren. Heute spricht er zwar kein Deutsch mehr, hat aber immer noch freundliche Jugenderinnerungen an diese Zeit. Während der japanischen Periode begann er, sein Imperium aufzubauen. Seine Alele spricht deshalb außer marshallesisch nur japanisch. Stolz auf die eigene Leistung pflegt Robert seit der Staatsgründung einen Dauerstuß mit Regierung und Bürokratie.

Er segelte fünf der in der Südseegeschichte oft als romantisch mißverstandenen Kopra-Schoner, yachtähnliche Zweimaster von etwa 15 m Länge mit dem Großmast achtern. Heute gehört ihm eine bunte Sammlung verschiedenster Unternehmen: Hotels, Supermarkt, Autowerkstatt und -handel, Eisenwarenladen, Produktion von Edeltrinkwasser, Tankstelle, Brauerei, Tauchbasis auf Bikini und kleinere Handelsstationen auf anderen Inseln. Alles wird geleitet von Angehörigen der Familie Reimers und bis auf die unteren Ränge mit ihnen besetzt.

Wir erlebten und durchlitten sechs Stunden marshallesischen Tanzens und Singens von Familien- und Firmengruppen; ein Erlebnis, das wir kaum angemessen beschreiben können. Der alte Herr hielt wacker durch, bis muskulöse junge Männer am Ende hohe Stapel handlicher Säcke mit Reis, Mehl und Zucker für Bedürftige in die Halle trugen, gestiftet von ihm. Beim anschließenden Bier erzählte er von guten und wilden alten Zeiten und lud uns für den Abend zum Weihnachtstreffen seiner Familie ein.

Es dauerte eine Weile, bis der Taxifahrer auf der Hinfahrt begriff, daß wir wirklich und wahrhaftig zur privaten Residenz von Robert Reimers höchstderoselbst wollten. Dann aber schaltete er seine Klimaanlage ein, ließ winkende Leute an der Straße stehen und verlangte am Ende 20 Dollar. Wir blieben ungerührt und gaben ihm 2, immerhin doppelt so viel wie die üblichen 5o Cent pro Person.

Dann standen wir zum ersten Mal seit vielen Jahren vor einem echten deutschen Weihnachtsbaum, importiert aus den USA, vom Boden bis zur Decke reichend, geschmückt mit brennenden Kerzen, blitzendem Lametta und Glaskugeln wie früher zuhause und hörten deutsche Weihnachtslieder von Bändern, die wir Freund Vincent im Jahr zuvor schicken ließen.

Der Patriarch thronte mit seiner Gattin Alele mitten im Gewimmel seiner großen Familie. 65 Nachkommen habe er, berichtete er stolz und einen Hauch zu prompt, woraufhin Vince grinste: "Das kann er gar nicht wissen. Er war doch Island Trader!". Na klar, die kannten auf den unzähligen Inseln ringsum ebenso unzählige Mädchen und Frauen, wie es in der guten alten Zeit hier eben so üblich war; Spuren des typischen Reimers-Profils waren uns schon überall aufgefallen.

Unser Spezi Vince schien in der Spitzengruppe der ersten Söhne zu den "ärmeren" Millionären zu gehören. Trotzdem reichte seine Feier des ersten Geburtstages einer Enkeltochter fast an Weihnachten heran und seine Villa hält jedem Vergleich mit einer in Europa oder Amerika stand. Wir staunten, was sich hier am Ende der Welt hinter wohl gepflegten Hecken an Wohlstand verbirgt. Die Reimers und die Kramers sind gewiß die tüchtigsten und reichsten Familien in einem Umkreis von tausenden von Meilen.

Mehr Zeit verging. Wir lebten unter Slum-Bedingungen. Nun hatte es schon über drei Monate nicht mehr geregnet. El Nino! - Selbst unser bißchen Wasser in Kanistern war schwierig zu bekommen. Wenn wir mal Eis kauften, tranken wir jeden Tropfen Tauwasser. Die Läden verkaufen "echtes Quellwasser" aus den USA, die Literflasche zu etwa 2,2o DM. Waschen? Toilette? Eimer. Fußmarsch zum steinigen Ufer.

Langsam gewöhnten wir uns an den Zustand. Wir überholten VAGANT´s Unterwasser-Schiff und machten Schleifarbeiten an Deck bzw. ließen machen. Wir heuerten Kesa an, einen fixen Jungen, der es mit einer besseren Ausbildung überall zu was bringen könnte. Er schliff und kratzte, rollte schmierige Unterwasserfarbe auf und pfiff sich eins dazu, denn wir zahlten im 25 c über seinem üblichen Lohn, insgesamt 2 Dollar die Stunde. Das war hier viel, aber wir kamen uns vor wie neokolonialistische Ausbeuter.

Endlich, endlich, eines Tages im Februar gingen unsere Leiden zu Ende. Vince hatte unseren Motor vollendet und baute ihn ein. Uns zitterten die Haare wegen der möglichen Rechnung: "Später" grinste er. Ruder repariert und eingebaut. Rechnung? "Später". Dann, kaum zu glauben, waren wir endgültig fertig. Kran? "Später".

Aber Kenneth Kramer sprach sein Chefwort und schon quietschte, rumpelte und rasselte der riesige Behemoth drohend herbei, Lono scheuchte seine staunenden Mannen und ehe wir uns versahen, riß das Ungetüm unser Schiffchen hoch. Das vorher ach so sichere Gestell flog in Stücken davon, wir hockten in der Plicht und fürchteten uns. - Hydraulisches Heulen, wild pendelndes Schwenken, platsch - unser Schiff schwamm! Verklicker verbogen, Schrammen am Rumpf, Kies an Deck, wir atmeten aus. Bezahlung? "Später".

Selig motorten wir zum Ankerplatz vor der Stadt - und konnten sofort wieder unser Pumpen-Arrangement von Tuvalu in Betrieb nehmen. Wasser im Schiff. Sauer. WASSER IM SCHIFF! Traurig. Die Leute liefen kopfschüttelnd zusammen, als wir VAGANT bei Hochwasser an Reimer' s Pier legten, die sonst nur für flach gehende Motorboote ausreicht. Spezi Vince rang die Hände, weil er plötzlich pünktlich da sein mußte; der Tidenhub war knapp. Aber er kam, sah, fand und siegte mit einer kostbaren Handvoll Unterwasser-Epoxy. Das Stevenrohr war gerissen. Jubel! - Es war Freitag, 13. "German ingenuity" meinte Kumpel Brian bewundernd.

Zahlen? - "Ach ja, richtig. Später". Aber dann war endlich später und Vince drückte uns mit vielen Entschuldigungen eine viel zu niedrige Rechnung in die Hand. Wir zahlten und legten als Geste zur Erinnerung einen alten braunen kaiserlichen looo-Mark-Schein drauf, wie er in der Kolonialzeit richtiges Geld war.

Nun konnten wir unser Auslaufen vorbereiten. Proviant aufgestockt, Diesel gebunkert, noch mal Proviant aufgestockt, bis alle Ecken voll waren und mehr und noch was dazu, denn vor uns lag mit großer Wahrscheinlichkeit unsere längste Reise weitab jeder Versorgungsmöglichkeit. Zu Anfang wollten wir noch ein paar Inseln besuchen und beantragten die Genehmigung dafür. Nur eine kam beizeiten. Wir vertrauten dem normalen Durcheinander und gaben auf; der Tourismus soll schließlich gefördert werden. Dann noch ein paar Formulare hier, Neppgebühren da, Stempel anderswo, Zollklarierung noch woanders, letztes Trinkwasser geklaut - wir waren frei.

Nach einem rührend Trockenabschied von unseren Kumpels liefen wir aus. Die Marshalls sind eine windige Gegend. So kamen wir schnell voran. Hoch am Wind mit Backbordschoten wie üblich. Steifer, warmer Nordost-Passat, glühende Tage und samtene Nächte voller Sterne, die in der klaren Luft nicht einmal funkelten. Besonders helle zeigten sich schon - oder noch so tief in der Kimm, daß sie leicht für das Licht eines

Schiffes zu halten waren. "Und dann machte das Schwein sein Licht aus" schimpfte vor Jahren ein Segler über ein solches Gestirn, das er mit seiner Renn-Crew entschlossen verfolgt hatte, bis es plötzlich in der Kimm versank.

Auf der Breite des Atolls Wotje (09 Grad 28' N, 17o Grad 14'E) hörten wir ein leises Plätschern im Schiff, das bald zu drohendem Rauschen wurde. Schon wieder Wasser im Schiff! Wir riggten sofort eine Extra-Pumpe und suchten, prüften alle Borddurchlässe, wie die Ratten in entfernte Ecken kriechend. Mühsames Wühlen durch Berge von Ausrüstung und Verpflegung, harte Arbeit bei Seegang.

Nichts - das Wasser rauschte. Die Pumpe pumpte. Wir fielen ab auf einen Kurs zum Atoll Kwajalein. Für die Militärs der Raketenstation sollte dies ein guter Grund zum Anlaufen sein. Aber dann dachten wir weiter nach und prüften nun auch Stellen, die "eigentlich" nicht lecken konnten. Da hatten wir doch an Land ein neues Echolot eingebaut und den Geber abgedichtet mit einer Haushalts-Dichtungsmasse aus Tonga. Weggewaschen. Da sprudelte es gar mächtig. Wir jubelten erleichtert, gingen auf den vorigen Kurs und schmierten unseren Rest Unterwasser-Epoxy in das Loch. UFF!

Vince Reimers hatte geraten, das Atoll Liekiep anzulaufen, wo sich die ersten weißen Trader niedergelassen hatten. Nach ein paar wundervollen Tagen und Nächten vor strahlenden einsamen Stränden ankerten wir vor dem verschlafenen Dorf und meldeten uns beim Bürgermeister mit Corned-beef, Kaffee und einer bunten Schirmmütze, wie es so Brauch ist. Wir hofften, hier ein wenig Verpflegung nachstocken zu können, aber der Laden hatte so wenig, daß wir den Leuten nichts davon wegkaufen mochten. Dabei war Liekiep früher ein bedeutender Umschlagplatz des Koprahandels. Als erster ließ sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein Herr Georg-Eduard-Adolph Capelle aus Meinholz bei Gifhorn hier nieder. Nach erfolgreichen Jahren auf Hawaii hatte er genug Erfahrung und Geld dafür. Später kam Senor Jose de Brum von der Insel Pico in den Azoren hinzu. Die beiden kauften das ganze Atoll "Legieb" 1877 von Häuptling Joortak für Waren im Werte von 125o Dollar und brachten den Handel auf Schwung.

Noch heute steht dort das prachtvolle Kolonialhaus des Senor de Brum, der erst 1937 starb. Es soll jetzt ein Museum sein, mühsam und teuer erhalten und deshalb ständig geschlossen; "der Schlüssel ist in Majuro" - so hörten wir schon früher. Naja, durch die verstaubten Fenster bekamen wir wenigstens einen Eindruck von der prachtvollen, ja luxuriösen Einrichtung mit Bergen von Büchern. Wir besuchten die Gräber der beiden Trader. Die Grabsteine sind aus feinstem schwarzem Marmor, die ihrer Frauen einfache Korallenblöcke; wer waren sie schon - immerhin die Urmütter zweier großer Sippen. Auf Liekiep lebt heute kaum jemand, der nicht Capelle oder de Brum heißt. Banale Dorfgeschichte? Naja, auch dies ist der Mittelpunkt einer eigenen Welt mit eigener Geschichte, wie klein und kurz auch immer.

Von den zahllosen Kindern sahen wir erst nur wenig. Sie gingen zur Schule und das offenbar gern. Doch dann erlebten wir die "Graduation Ceremony", den feierlichen Abschluß der Grundklasse. Stolz und ernsthaft nahmen die Kleinen ihre Diplome im Empfang, prächtig gewandet in rote, goldverbrämte Talare und Doktorhüte. Mütter strahlten, Offizielle hielten Reden, das ganze Dorf applaudierte und hinterher gab´s ein üppiges Festmahl in der festlich geschmückten Dorfhalle.

Lehrer Tuadrik Capelle interessierte sich für VAGANT. "Ihr seid sicher gut ausgerüstet?" "Das müssen wir schon sein." "Habt ihr auch Leberpastete?" "Leider nicht mehr, in Majuro gab es die nicht. Warum fragst du?" "Ich habe mal welche gefunden. Auf einer Yacht. Schmeckte sehr gut. Auch die anderen Sachen. Da war nur nicht mehr viel."

"Auf einer Yacht? Gefunden?" "Ja, wir haben die ganze Yacht gefunden." - "Nanu, wo?" - "Irgendwo da draußen." - Er zeigte nach Luv. "Wir waren mit einem Inselboot unterwegs und haben sie eingeschleppt. Sonst wäre sie später auf das Riff getrieben."

"Und die Crew?" - "Niemand war an Bord. Der Mast war weg, die Reling verbogen oder ganz weggerissen, überall Schäden und Kratzer." - "Papiere?" - "Ja, wir haben den Paß eines jungen Mannes gefunden und etwas Geld. Außerdem waren da viele Schnitzereien." - "Weißt du noch den Namen, Bootsnamen, Heimathafen?" - "Das Boot hieß DAGGARD. An mehr erinnere ich mich nicht. Wir haben die Papiere an die US-Botschaft in Majuro geschickt, aber nichts mehr davon gehört." - "Und wo ist das Boot geblieben?" - Er zeigte auf die Lagune. "Weg. Wenn du genau hinguckst, findest du in vielen Häusern noch Sachen von dem Boot. Es gehörte ja niemand. Und eines Tages war es weg." -

Voll gefüttert bis über den Kragen sprachen wir mit Vater Tom, dem Priester der kleinen katholischen Kirche. Er kennt das Land, seine Bräuche und Sprache gut und hat sogar schon Bücher darüber geschrieben. Seine politischen Ansichten bestätigen unsere skeptischen Eindrücke. "Die Regierung nimmt sich zu wichtig. Sie regiert sich in erster Linie selbst - und auf den Inseln kaum. Der Präsident ist ein "Highroller", der auf großem Fuße lebt und das nicht nur auf eigene Kosten."

"Korruption?" - der Pater lachte spöttisch. "So was gibt´s hier nicht. Es ist einfach ein altes Recht der Führenden, in die Kasse zu greifen. Das war schon immer so, nur daß die Häuptlinge früher auch für das öffentliche Wohl sorgen mußten. Heute erwarten sie das von den USA." - Wir verstanden immer besser die Entschlossenheit der Inselbewohner, besonders die Leute von Bikini, für ihr eigenes Wohl auf eigene Art zu sorgen. Kleinkarierte Hinterlandpolitik? Die Regierung sieht sich durchaus als wichtiger Faktor im Zeitgeschehen.

Vom alten Handel und Wandel war in Liekiep nichts mehr zu spüren. Auch ohne den Laden gab es so wenig zu kaufen, daß wir das nur zaghaft versuchten. Am Ende bekamen wir nur ein paar kleine antike Eier und kümmerliche Kokosnüsse. El Nino lastete noch immer schwer auf diesen Inseln. Der letzte ergiebige Regenfall lag hier nun schon über sechs Monate zurück. Nur von Vater Toms Kirchendach war mit der Zeit so viel Wasser heruntergetröpfelt, daß er uns etwas helfen konnte. Als früherer Pfarrer der US-Navy verstand er unsere Not. "Eine Gabe Gottes!" - Für uns gehört Wasser seit je zu den Lebensmitteln. Zum Waschen, Spülen, ja sogar Zähneputzen haben wir den ganzen Ozean. Wir sind froh, daß unsere Körper das gut vertragen.

Weiter hoch am Wind nach Bikini. Ein paar Tage frischer Seefahrt später fiel unser Anker vor der kleinen Siedlung (11 °38'N, 165° 32'E), die ja eigentlich keine solche sein soll. Seit unserem letzten Besuch hatte sich nichts geändert. Hier wollten wir uns nur ein paar Tage ausruhen, von den Tropen Abschied nehmen und verholten zu "unserem Timmendorfer Strand" in Lee der langen Riffinsel Romarikku - genau zur richtigen Zeit. Unser Anker war kaum unten, da platzte über uns eine Wolke und schüttete uns so voll Wasser, daß wir im nu alle Tanks und Kanister füllen konnten. Unser erster richtiger Regen seit fast sieben Monaten! Als wir ausgeschlafen und erholt zur Siedlung zurückkehrten, sahen uns die Leute erstaunt an. "Regen? Hier nicht!"

Dann geschah ein Wunder: Ein Schiff lief ein! Die JUNE T aus Guam, ein früherer Alaska Hecktrawler. Wir hatten sie schon in Majuro gesehen. Nun gingen wir an Bord und fragten schüchtern, ob wir vielleicht ein paar Eier, etwas Margarine und Brot kaufen könnten. "Kaufen?" - der Kapitän, ein struppiger Seemann mit unauffälliger Autorität, lächelte. "Schreibt mal auf, was ihr doch sicher sonst noch braucht."

Wir schrieben, rundeten bescheiden auf, der Kapitän schüttelte lachend den Kopf und ließ mehr als das Doppelte einpacken. "Bezahlen?" Er winkte ab. Erst an Bord fanden wir eine sehr gute Flasche Wein, die er dazwischengemogelt hatte. Seine Frau, eine charmante Dame aus Thailand, ließ uns duschen und lud uns zu einem excellenten Mittagessen ein. Seglers Himmel! - Zwei Seeleute mußten helfen, den Segen in unser Dinghy zu schaffen.

So reichlich versorgt waren wir selten. Nun mußten wir nur noch ernsthaft entscheiden, wie es denn genau weitergehen sollte. Das war diesmal gar nicht klar. Hoch am beständigen Nord-Nordost dieser Breiten entlang wollten wir zunächst nach Norden zu ebenso beständigen Westwinden segeln und mit denen rechts abbiegend zum amerikanischen Festland.

Das würde einen Bogen über den halben Nordpazifik bedeuten, der sich vorher auch nicht annähernd genau planen ließ. Das Wetter konnte uns durchaus weit nach Westen bis zu den Marianas und südjapanischen Inseln zwingen. Mit viel Glück konnte es aber auch gelingen, einen viel engeren Haken weit im Osten um Hawaii zu schlagen. Als Landfall kamen dazwischen nur die Aleuten im Norden in Frage, von Attu ganz im Westen bis zum den Shumagins im Osten, tausende von Meilen auseinander. Auf jeden Fall würde diese Reise viele Wochen dauern. Für unsere ursprünglichen Pläne, vielleicht sogar nach Kamtschatka zu segeln, war die Zeit schon zu knapp und – na ja die russische Bürokratie zu stur.

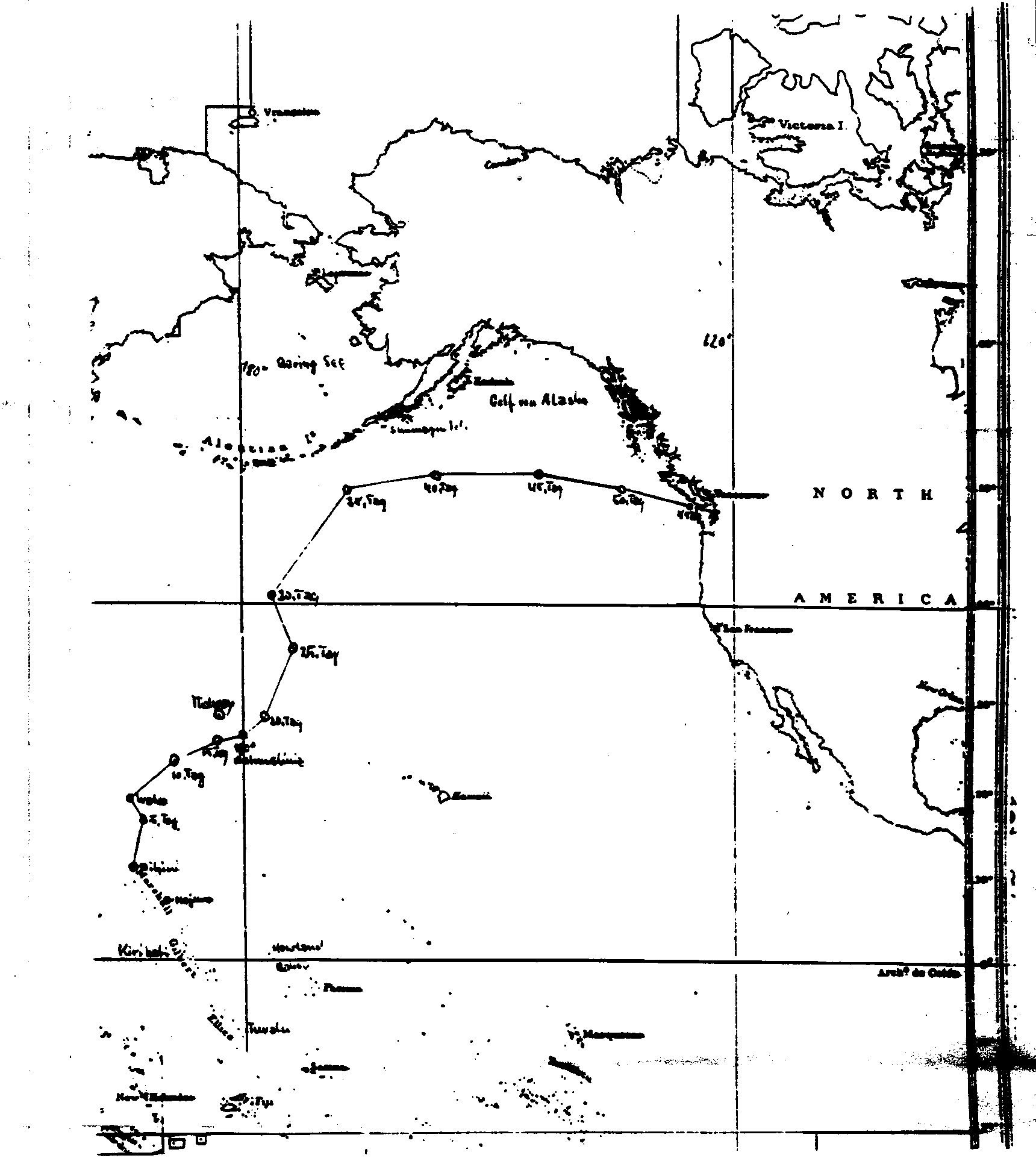

Die Reiseroute von Bikini nach Vancouver

Am 6. Juni 1998 liefen wir von Bikini aus. Im westlichen Nordpazifik hatte die Taifunsaison bereits begonnen. Schon deshalb bemühten wirt uns, so weit östlich zu segeln wie nur möglich, einen "engen Bogen" um den Nordostpassat herum. Das bedeutete eine sehr lange Strecke hoch am Wind. Kein angenehmer Gedanke. Aber die See blieb so lang und ruhig, daß wir mit dicht geholten Schoten gut vorankamen - auf Backbordbug, wie schon zu 90% der ganzen Reise von British Columbia über Neuseeland bis hier. Voraus lag kein Land näher als 2.000 Meilen, British Columbia noch weiter weg.

Aber gar so lang sollte ein Ozeantörn nicht sein. Also wohin? Das konnten wir nur unterwegs entscheiden und nahmen erst einmal Kurs auf das winzige Atoll Wake (19° 17'N, 166°37'E), einen Stützpunkt der US-Luftwaffe, der bis vor kurzem für Fremde streng verbogen war. Aber Militärs machen es sich seit je gern gemütlich. Wir hofften deshalb, vor allem etwas Wasser aufstocken zu können.

Nach ein paar Tagen stiegen die Umrisse großer Treibstofftanks und die Spinnweben hoher Antennen über die Kimm. Die übliche Palmenkette und ein paar Kästen von Gebäuden folgten. Mit unserer kleinen Handfunke riefen wir Wake-Island Port Control. Die antworteten prompt und wunderten sich. Keines ihrer allsehenden Radars hatte uns bemerkt. Der winzige Hafen sei so voll mit Schwell und zwei großen Landungsbooten, bedauerte der Sprecher, daß wir nicht einlaufen könnten. Wenn wir etwas brauchten, würden sie es aber gern nach draußen bringen.

Ein seltsamer Einkauf In gestörter Dünung heftig tanzend warteten wir vor der engen Einfahrt auf diese neue Weihnachtsbescherung. Die ließ eine Weile auf sich warten, aber dann preschte ein kleines Motorboot auf uns zu. Gefährlich schlingernd treibend hingen wir aneinander und die Schätze kamen an Bord, vor allem Trinkwasser aus Hawaii in großen Flaschen. Dies war das erste Mal, daß wir für Wasser bezahlten, aber "wir leben immer noch unter Dürrebedingungen", versicherte unser Lieferant. Wir bedankten uns herzlich, zahlten bar für Wasser und ein paar zollfreie schärfere Pullen und gingen wieder auf Kurs.

Unser nächstes Ziel konnte nun vielleicht das kleine Atoll Midway sein (28°12'N, 177° 25'W), knapp 60o Meilen weiter im Nordosten. Mit dicht geknallten Schoten konnten wir das anliegen. Wir hatten aber weder eine Karte noch andere Informationen über die paar winzigen Brocken Land und auch Midway ist - oder war gesperrtes Militärgebiet. Also entschlossen wir uns, auf Steuerbordbug nach Ost-Südost zu knüppeln, um eine der äußeren Hawaii-Inseln anzulaufen, etwa l.60o Meilen weit weg. Aber dann drehte der Wind ein paar mal so, daß wir unsere Pläne wieder änderten und auf die östlichen Aleuten zuhielten, die Shumagin-Inseln mit ihrer dörflichen Metropole Sand-Point (55°19'N, 16o°32'W), nur noch l.30o Seemeilen weit im Norden.

Kaum hatten wir das beschlossen, wurde das Wetter rauh, das Leben ungemütlich, die Schrift im Logbuch krakelig. "Um 3o kn NNE" steht da, "See 3+ m", Aber die Graumänner rollten so lang, daß wir mit der Fock alleine doch noch gut Höhe laufen konnten. Ein paar Tage später wurde das Wetter wieder handiger. Wir genossen herrliches Segeln unter Vollzeug, verkrochen uns nur tagsüber vor der Tropensonne und genossen die Feuerwerke ihrer Auf und Untergänge. Mehrere Male erlebten wir dabei das so seltene Wunder des "grünen Blitzes", der nur ganz kurz in dem Augenblick hochschießt, in dem die Sonne hinter der Kimm versinkt.

Dann schlief der Wind ganz ein. Unser bis dahin so wackerer "Beweger" streikte und wir trieben in öliger Flaute. Die Passatwolken standen still. Hoch über ihnen zogen zerfaserte Windwolken. Nur nachts murmelte die Bugwelle gelegentlich zu kaum noch hörbarem Summen im Rigg. Dann segelten wir unter dem zum Greifen nahen Sternenhimmel mit allem, was wir konnten, als wenn es auf die paar Meilen ankäme.

Nachdem wir uns die rauhen Tage aus den Knochen gefaulenzt hatten, wurden wir fleißig. Wir lüfteten und trockneten, schoren schamfielte Leinen um, flickten Segel und drohten unserem faulen Beweger mit Werkzeug und Ersatzteilen; kein Erfolg. Wir erneuerten einen gebrochenen Wantenspanner. Nirosta, durchgerostet. Wie lange muß so etwas halten? Wir haben reichlich Ersatzteile. Was nützen die uns aber, wenn so etwas bei schlechtem Wetter bricht? Womöglich bei Nach! - Naja, unsere Wanten sind doppelt.

Endlich kam wieder Wind. Am 22.6. segelten wir auf 26° 13'N zum 10. Male über die Datumslinie. Wir machten Nord, Alaska rückte näher, alle Bedenken über unser Ziel lagen hinter uns. Das Wetter wurde frühlingshaft kühler. Am 28.6. trugen wir abends zum ersten Mal Pullover, am 29. Socken und Pelzschuhe gegen ungewohnte Kälte von unten. Am 30. begannen wir nachts Pyjamas zu tragen, am 1.7. kamen Bettdecken dazu und am 2.7. genossen wir den ersten Tee mit Rum. In wenigen Tagen war die Temperatur von tropischen 31° auf 15° gesunken, nachts sogar auf 12°.

Dafür lagen unsere Etmale immer häufiger gut über 100 Meilen. Wir machten Nord

und noch mehr Nord. Die Einkaufsliste für Sand-Points Dorfladen wuchs. Zwischendurch wurde das Wetter für ein paar Tage wieder rauh. Erst störte das nicht, weil wir fast raumschots laufen konnten, aber dann drehte der Wind gegen uns. Wir mußten knüppeln, knüppeln und ein paar mal sogar über Stag gehen, um nicht gar so ungünstige Kurse zu segeln.

In einer stockfinsteren Nacht knallte es. Wann sonst! - Wir leuchteten alles ab. Nichts. Irgendwo im Rigg scharrte Draht auf Draht. Es nieselte scharf prickelnd. Nichts zu sehen. Erst als wir bei Tagesanbruch das gereffte Großsegel setzen wollten, sahen wir die Bescherung. Das Steuerbord-Zwischentoppnant war gebrochen. Das lose Drahtseil peitschte gefährlich umher. Dazu hatte sich das innere Vorstag losvibriert, so daß der Mast beim Einsetzen in die See bedenklich pumpte. Als Zugabe verhängte sich das Großfall bei dem Versuch, das Großsegel zu setzen, so geschickt am Schutzgestell der Dampferlaterne, daß wir es nicht freibekommen konnten.

Einen ganzen Tag und noch eine Nacht mußten wir so segeln. Dann flaute es ab, die See beruhigte sich und Klabautermann erlaubte eine Besteigung des Mastes. Im Sack des lange nicht benutzten Bootsmannsstuhls störten wir eine Großfamilie riesiger Kakerlaken auf. Die Schäden im Rigg waren schnell behoben, das gebrochene Zwischenwant gesichert; noch ein Nirosta-Rostbruch.

Am 5.7., dem 31. Tag seit Bikini, lagen die Shumagins nur noch knapp 80o sm voraus. Wir sahen Grund zum Feiern und tranken unsere Flasche Wein. Am 32. Tag teilten wir unser letztes Ei; Kartoffeln und Frischzeug waren schon lange alle. Diese Dinge sind heutzutage fast nur noch gekühlt zu kaufen. Da versagen oft die bewährten alten Konservierungsmethoden.

Am 9.7., dem 35. Tag seit Bikini, standen wir auf 49°31'N, 165°46'W und gingen noch einmal ganz tief in uns. Sand-Point lag nur noch etwas über 40o Meilen weit im Norden. Cape Flattery am östlichen Ufer dieses Teiches l.60o Meilen, eine überschaubare Distanz. Vom direktesten Großkreiskurs nach dort waren wir bisher nur wenig abgekommen. Die Wetter-Monatskarten zeigten für diese Gegend nur 2 % Sturmhäufigkeit, aber auch die drohenden roten Linien von Taifun-Zugbahnen. Dafür zog der Barograph ganz hohe, müde Kurven. Es war kalt und der Wind drehte auf strammen West.

Wir prüften unsere Vorräte, verglichen sie mit unserer Lust, noch ein gutes Stück weiter zu segeln - und fanden, daß uns nur noch die Wasserversorgung Probleme machen konnte, weil es immer noch nicht richtig geregnet hatte. Wir waren uns plötzlich einig, ohne weitere Umwege direkt nach Cape Flattery (48°25'N, 124°45'W) zu segeln, dem Eingang zu den Binnengewässern zwischen den USA und Kanada.

Der Großkreiskurs, die auf Merkatorkarten gebogene Linie der kürzesten Verbindung zwischen zwei Punkten unserer Erde, führte uns trotzdem noch weiter nach Norden. Mit immerzu wechselnden Winden segelten wir raumschots, voll gegenan, vor dem Wind, noch am Wind, unter Vollzeug mit Genua, gerefft mit Fock oder mit Fock allein ruhige graue Tage und stockfinstere Nächte lang durch Dunst, Nebel und Niesel bis in die 5oer Breiten. Die Sonne schien nur selten und dann so kühl, wie es zu diesem sommerlichen Winter paßte. Hohe Luftfeuchtigkeit machte die Kühle zur Kälte. Dem ersten Schock begegneten wir mit voller Winterkleidung.

Mit der letzten Zwiebel verließ uns am 41. Tag seit Bikini das ruhige Wetter. Der Barograph schrieb eine gleichmäßige, teuflisch langsam fallende Linie. Auf 51°11'N, 151°47'W begann es zu blasen, erst 25 kn (Bft. 6) mit mäßiger See. Wir segelten allein mit der Fock hoch am Wind. Am nächsten Tag mußte bei 35 kn (Bft. 8) und grober See die Sturmfock her. Die wilde Nacht dazwischen wird uns in Erinnerung bleiben, noch mehr aber dieser graue, feindliche Tag mit seiner hoch rollenden, fauchend rauschend brechenden See, der waagerecht peitschenden Gischt, den gelegentlichen wuchtigen Einschlägen, die unser Schiffchen völlig eindeckten und die Spritzkappe zerfetzten, seinem irren Tanz und dem nervenzerfetzenden Kreischen im Rigg.

Wir kennen das Seegebiet südlich der Aleuten als das einzige, in dem Nebel und Starkwind zusammen auftreten können. Zweimal mußten wir uns schon bei früheren Reisen damit herumschlagen und einmal sogar unseren Treibanker einsetzen. In Kosrae trafen wir vor Jahren eine stolze 18-m-Yacht, die "hier" nach einem schweren "knockdown" nur wieder hochkam, weil ihr Mast brach; selbst manche große Schiffe ziehen bei bestimmten Wetterlagen den für sie nur noch kurzen Umweg durch die ruhigere subarktische Behring-See etwas weiter nördlich vor.

Ein Meteorologe, ein Fachmann mit der seltenen Gabe, Kompliziertes verständlich auszudrücken, wagte später eine einfache Erklärung:

"1997/Anfang 98 herrschte 'El Nino', der fast alle Wettervorgänge auf den Kopf stellte. Dürre, wo es sonst regnet, katastrophaler Regen in Trockengebieten. Stürme, wo sie sonst kaum auftreten, unsteter West, wo sonst beständiger Ost weht. Höhere Temperaturen in kalten Gebieten, niedrige in wärmeren. Nachdem das abklang, trat "La Nina" auf; wir sind noch nicht sicher: - La Nina verstärkt alles. Dürre, wo es sonst wenig regnet, katastrophaler Regen in feuchten Gegenden. Bruthitze in warmen Gebieten, Eiseskälte, wo es sonst nur kühl ist. Häufigere und stärkere Stürme, wo sie sonst normal toben."

Auch ohne daß wir das wußten, wurde uns das zu viel. Wir drehten bei und versuchten, uns aus Beobachtungen, Wetterkarten, Buchweisheiten und Erfahrungen ein zusammenhängendes Bild zu machen. Das gelang nur mäßig, aber der daraus folgende Entschluß, nach Süden abzulaufen, erwies sich als richtig. Das Wetter wurde handiger, die Baro-Kurve stieg und am Ende schlief der Wind ganz ein. Wir brauchten Ruhe, aber das Boot tanzte in der toten Dünung so irre, daß wir alle Segel bergen mußten, damit sie nicht zerschlugen - was den Tanz natürlich noch wilder machte.

Aber langsam beruhigte sich die See und ein Hauch von Wind kam auf. Wir konnten wieder segeln und unsere Wunden lecken. Mehrere wichtige Leinen waren fast bis zum Brechen durchschamfielt und im Großsegel mußten wir einen langen Riß reparieren. Dann "kauften wir ein", was noch an Proviant-Reserven tief in der Last steckte. Eines Morgens aßen wir unser letztes Brot.

Am 44. Tag segelten wir mit ruhigem Wind unter Vollzeug über glatte See - durch die stockfinstere Höllennacht zum nächsten Tag trieben wir beigedreht unter Sturmfock. Morgens kam der Niesel zum ersten Mal etwas dichter von oben. Wir sammelten Wasser, bis ein Brecher unsere Mühen beendete. Ganze 8 Liter kamen dabei heraus und die waren auch noch leicht brackig. Aber bei einem Restbestand von 7o Litern brauchten wir jeden Tropfen.

Weiter nach Ost-Südost mit Wetter, das sich in Zyklen von wenigen Tagen wiederholte. Flaute, Rollen, schlagende Segel. Leichte Brise, Sonne, ruhiges Segeln unter Vollzeug. Frischer Wind, mäßige See, gerefftes Groß und Fock, Summen im Rigg, Starkwind. Hohe See, nur Fock. Zunehmend. Über 3o kn (Bft. 7), grob brechende See, Heulen im Rigg, fliegender Gischt. Das Baro stand hoch und stieg, aber dünner Regen und knapp 12° in der Kajüte versetzten uns immer mehr in einen heimischen Winter.

Dann Sturm (35+ kn, Bft. 8), hohe, hart brechende See, peitschender Gischt. Kreischen im Rigg. Nur Sturmfock, zeitweise beigedreht; heftiges Rollen und Schlingern. Langsame Beruhigung. Meeresleuchten. Delphine. Verwaschene Sonnenauf und Untergänge. Träume vom Überfluß an Land. Unzählige Segelmanöver. Scharfe Wachsamkeit gegen Verschleiß und Bruch. Starkwind .... Steife Brise, hoch ausrollende See .... mäßiger Wind ..... ruhig. Sonne, Flaute, Nebel, Stille. Und wieder mehr. Vor Wind .... raumschots ..... am Wind .... gegenan ..... Stampfen, Knüppeln ...... Segel hoch .... Segel weg .. und noch einmal .... und noch einmal .... und ..... und ....

"Was auch geschieht, wir tragen's mit Geduld, denn wer zur See fährt, ist selbst dran schuld" - so lasen wir es schon vor Jahrzehnten wunderbar geschnitzt in Walter Röslers INGA, aber so schuldig fühlten wir uns gar nicht.

Am 52. Tag seit Bikini segelten wir über lange und hohe Dünung aber sonst ruhige See auf Cape Flattery zu. Vor uns lagen nur noch 17o Meilen; eine Kleinigkeit, dachten wir. Aber dann schlief der Wind ein. Wir segelten Regatta wie bei uns auf der Möhne mit jedem Hauch, aus welcher Richtung er auch kam.

Zwischendurch trieben wir immer wieder stundenlang in Stinkflauten, kaum schneller als die ersten Bündel Kelp. So ging es fünf Tage lang. Weiter draußen hätten wir uns einfach treiben lassen. Aber nun war unser Ziel so nahe und der Schiffsverkehr so stark, daß wir nichts anderes tun konnten, als jedem Hauch mit der Pinne in der Hand und unzähligen Segelmanövern aufmerksam zu folgen.

Am 57. Tag krochen wir endlich an dem Kap vorbei und schlichen mit der Andeutung eines Hauches von Wind in den Schutzhafen Neah Bay bei dem Hauptdorf der Makah-Indianer-Reservation. Die Makahs waren früher als Raub- und Mordgesellen bekannt und auch heute schreiben Touristenbroschüren noch von einem "Ende der Welt". Für uns war der kleine Laden an Land voller Wunder lang entbehrter Zivilisation.

Reparaturmöglichkeiten gibt es dort nicht. Wir machten einiges mit Bordmitteln, faulenzten uns die Seefahrt aus den Knochen, aßen viel zu viel und tranken Tee, Kaffee und Limonade dazu, denn dort gab es nicht einmal Bier. Als der Wetterbericht nach ein paar ungewohnt ruhigen Tagen seine ständigen Sturmwarnungen vergaß, segelten wir weiter in die Juan-de-Fuca-Straße nach Port Angeles.

Dort gab es nicht nur Bier sondern auch Joe, der unseren Beweger dazu bewegte, sich wieder zu bewegen. Vier Stunden zu je 4o Dollar (billig!) werkelte er daran herum. Alles war in Ordnung, nur laufen wollte der Klotz nicht. Joe war schon dran aufzugeben, als er durch Zufall einen Hauch Diesel an einer Stelle ahnte, wo nicht zum wiederholten Male aus Versehen etwas hingeraten sein konnte: Einspritz-Druckleitung angerissen. Verrostet. Da konnte Farymann nichts zu. Joe war so glücklich über seine gerettete Fachmannsehre, daß er schüchtern fragte, ob 3o Dollar für die ganze Arbeit nicht zu

viel seien, denn DAS hätte er ja früher finden müssen! Amis träumen eben doch nicht nur von Geld!

Erleichtert segelten, motorten und motorsegelten wir die restliche Strecke nach Bellingham, fanden Owens "Weldcraft", wo wir 1991/92 an Land standen, genauso wunderschön vergammelt wie damals. Der Wirbel des Landklarmachens, Reparaturen anleiern und der Vorbereitung unseres Besuches in Deutschland begann.

Unsere Meilenabrechnung sieht so aus:

26.4.98 - Auslaufen Majuro. Segeln in den Marshalls bis Bikini 462 sm 6.6.98 - Auslaufen Bikini, geankert nach 57 Tagen in Neah Bay am

31.7.98 abends. Die direkte Strecke auf dem Großkreis wäre 4.069 sm

gewesen. Tatsächlich gesegelt: 5.1 17 sm 31.8.98 - Bellingham 141 sm

An Zahlen und Fakten ist diese Reise bei weitem nicht mit dem zu vergleichen, was heutzutage als Leistung gilt; für uns war sie lang und hart genug, aber auch wunderschön und gut für Leib und Seele. Soweit es überhaupt möglich ist, hat sie unseren Respekt vor der See noch weiter erhöht. Mühe? Langeweile?

Ein sehr bekannter, wichtiger Herr, der alles über Blauwasserhochseesegeln weiß, und noch mehr - und einiges überhaupt nicht, hat entdeckt, "daß Segeln langer Ozeanstrecken langweilig ist wie LKW-Fahren auf der Autobahn." Er weiß sogar, "daß man doch auch in der schönsten Lagune der Welt nicht immer nur sagen kann 'ach wie ist das schön!' Eine Unterhaltung braucht man", wofür natürlich weltweiter Funk das beste ist.

Ein sehr weit gereister guter Bekannter meinte, "warum soll ich mühevoll lange Seestrecken segeln, wo man doch so schnell und leicht überall hinfliegen und chartern kann?"

Unsere Freunde Kicki und Thies, eines der ganz leisen Paare auf den Ozeanen, schrieben: "Die Welt ist klein geworden, selbst für Segler wie uns. Ihre Größe nimmt ab, je schneller man wird. Wenn du dich zu sehr beeilst, wird nichts mehr übrig bleiben. Ein Ziel unseres Lebens ist es, die Welt so groß zu erhalten, wie sie nur sein kann."

Und wir? -- Was meint ihr wohl? –

(Ursel und Friedel Klee, Bellingham, Sept. 1998)